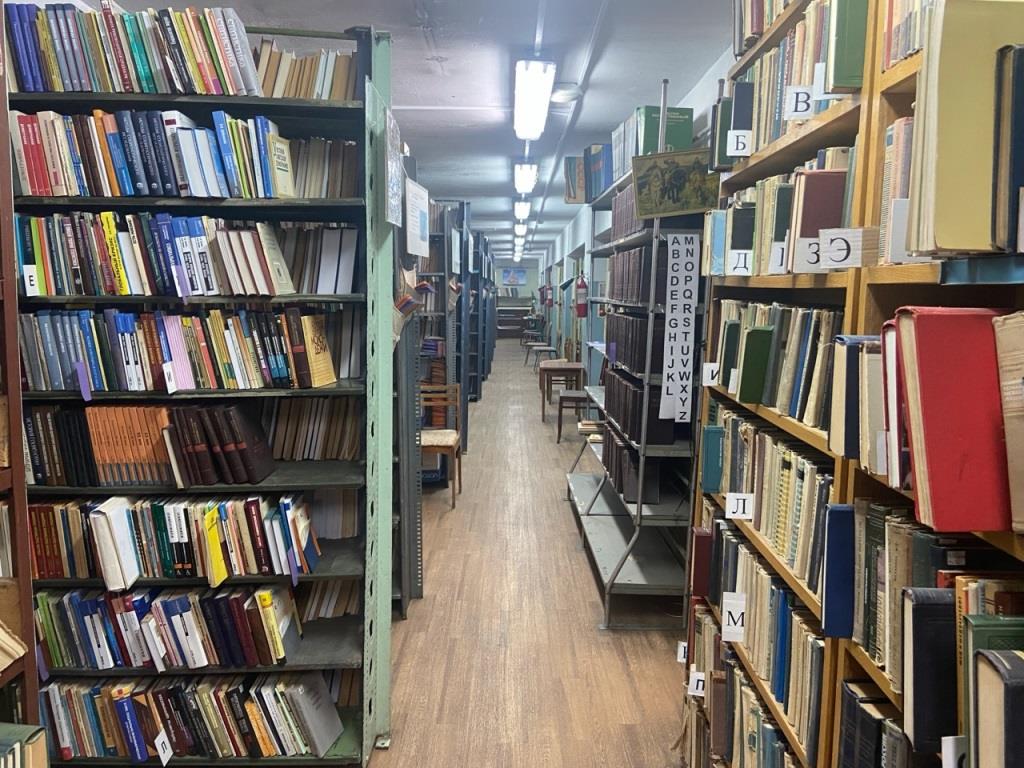

(Из редкого фонда ТвГТУ)

Универсальная коллекция изданий военных лет в фонде ЗНБ ТвГТУ насчитывает 470 экземпляров книг: 1941 г. – 146; 1942 г. – 43; 1943г. – 54; 1944 г. – 84; 1945 г. – 143. Часть фонда, относящуюся к военному времени, составляют научные, учебные, производственно-практические издания, связанные с торфяной тематикой. Особое место в фонде отведено самостоятельной коллекции отчетов о НИР. Научная работа, подчиненная нуждам оборонной промышленности, осуществлялась в Московском торфяном институте на протяжении всей войны. Общее число отчетов (1939-1945), включая и документы ВНИИТП, - более 200. Научными руководителями проектов были М.А. Веллер, В.Г. Горячкин, С.Н. Тюремнов, И.Г. Блох и другие известные ученые-торфяники. В качестве примера мы приводим отдельные библиографические записи из электронного каталога библиотеки:

Рапиовец, И.Л.

Изучение технологии добычи и транспорта торфа в смеси с сапропелем / И.Л. Рапиовец, М.А. Сипкин; Московский Торфяной Институт, Кафедра Технологии гидроторфа ; научный руководитель профессор М.А. Веллер. - Москва : [б. и.], 1945. - [131 с.] : ил., табл. - Текст : непосредственный. - 730 р. - (ID=141160-1)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/141160

Кузьминская, Т.М.

О связи некоторых свойств торфа с процессом отжатия из него воды / Т.М. Кузьминская, Н.В. Лозовская; ГУУЗ Народный комиссариат электростанций СССР, Московский Торфяной Институт, Кафедра физики ; научный руководитель профессор М.П. Воларович. - Москва : [б. и.], 1945. - 42 с. : ил., табл. - Текст : непосредственный. - 35 р. - (ID=141096-1)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/141096

Герасимов, С.В. (доцент).

Многоступенчатый дифференцированный разлив гидромассы на низинной залежи / С.В. Герасимов, С.А. Сидякин; ГУУЗ, НКЭС СССР, Московский торфяной институт, Кафедра Технологии добычи и сушки торфа ; научный руководитель профессор В.Г. Горячкин. - Москва : [б. и.], 1943. - 94 с., [27] отд. л. табл., граф., схем : ил. - Текст : непосредственный. - 400 р. - (ID=141112-1)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/141112

Пичугин, А.В. (кандидат технических наук).

Изучение микроструктуры торфа, как основы его качественной характеристики / А.В. Пичугин; ГУУЗ, НКЭС СССР, Московский торфяной институт, Кафедра торфяных месторождений ; научный руководитель профессор С.Н. Тюремнов. - Москва : [б. и.], 1945. - 69 с., [9] л. фото : ил. - Текст : непосредственный. - 1 р. - (ID=140781-1)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/140781

Бирюков, М.С.

Сгущение различных видов торфа с разработкой технологических схем. Ч. III : Эскизный проект экскавирующе-стилочной машины / М.С. Бирюков; ГУУЗ, Народный комиссариат электростанций СССР, Московский Торфяной Институт, Кафедра торфяной механики ; научный руководитель профессор И.Г. Блох. - Москва : [б. и.], 1944. - 23 с. : ил., табл. - Текст : непосредственный. - 15 р. 20 к. - (ID=140764-1)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/140764

В составе редкого фонда ТвГТУ имеются и отдельные выпуски журнала «Торфяная промышленность» за 1941-1945 годы. На страницах журнала опубликованы статьи: Д.А. Бегака (1941, №2,4), И.Е. Белокопытова (1942, №2,6), В.С. Варенцова (1941, №3,4; 1942, №3; 1943, №1,2; 1944, №2; 1945, №4,5), М.А. Веллера (1944, №1), В.Г. Горячкина (1943, №3), В.Е. Раковского (1942, №1), С.А. Цупрова (1943, №6).

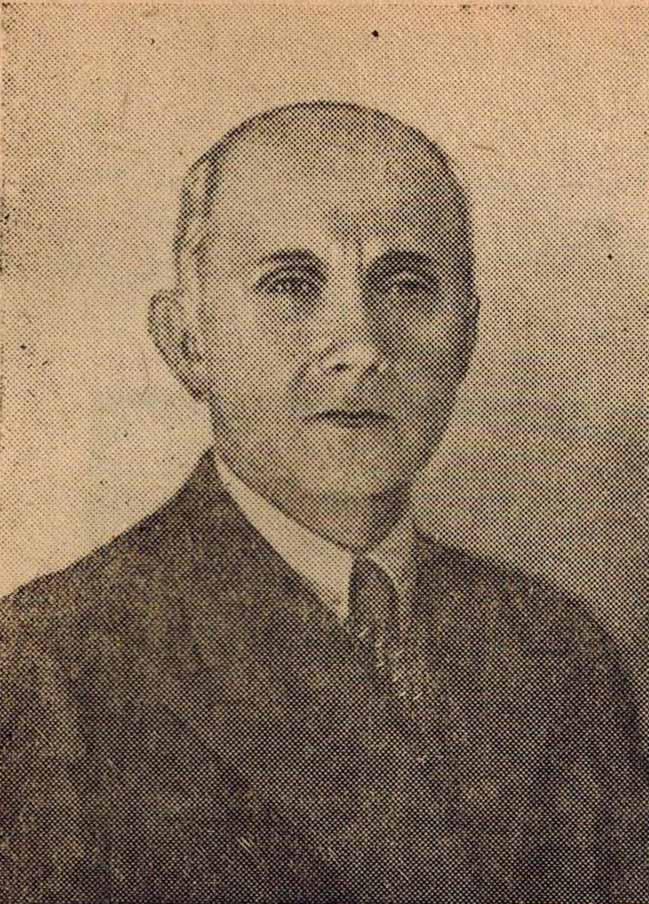

Николай Алексеевич Наседкин скончался в 1943 году. Его статьи, связанные с вопросами прохождения бронированной техники по слабым грунтам печатались в следующих номерах журнала: 1941, №1; 1942, №1,2,3; 1944, №1; 1945, №6, причем, в 1944 и 1945 годах – посмертно. В журнале «Торфяная промышленность» за 1944 год (№5) опубликован некролог, посвященный смерти Ивана Никитича Глыбовского. Из текста: «26-летняя непрерывная работа Ивана Никитича в торфяной промышленности и в Московском торфяном институте была исключительно плодотворной. Когда наглый враг стремился захватить столицу нашей родины Москву,- пишут коллеги, - Иван Никитич находился в рядах ее защитников, за что был награжден медалью «За оборону Москвы». И.Н. Глыбовский был в первом ряду пионеров гидроторфа и его смерть является тяжелой утратой для торфяной промышленности и науки».

Глыбовский И.Н.

Глыбовский И.Н.

Для добычи торфа требовалось большое количество рабочих рук, поскольку многие специалисты сражались на фронте. Работники на торфоразработки вербовались из разных областей страны и были малоквалифицированны. В связи с этим появилась острая потребность в подготовке и публикации разнообразных учебных пособий для сети среднего специального и начального специального образования. К ним, например, относится учебное пособие для техникумов, ремесленных и железнодорожных училищ «Машины и оборудование торфяного производства (Конструкция и Технический уход)», изданное в 1944 году. Авторами-составителями этого пособия были С.Г. Солопов и И.Н. Глыбовский. В предисловии отмечено, что «Настоящая книга представляет первый опыт составления учебника для ремесленных училищ по данной специальности». На обложке и титульном листе книги фамилия И.Н. Глыбовского обведена траурной рамкой. Возможно, этот экземпляр принадлежал С.Г. Солопову, т.к. на книге имеется его автограф. Тираж учебного пособия – 5000 экземпляров.

Глыбовский, И.Н. (Проф.).

Машины и оборудование торфяного производства (Конструкции и технический уход) : учеб. пособие для ремесленных и железнодорожных училищ / И.Н. Глыбовский, С.Г. Солопов. - Москва ; Ленинград : Государственное энергетическое издательство (Госэнергоиздат), 1944. - 448 с. - Текст : непосредственный. - 1 р. 70 к. - (ID=108014-7)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/108014

Перу И.Н. Глыбовского принадлежит «Руководство для мотористов на торфососном и пеньевом кранах» - учебное пособие для курсов подготовки рабочих, издания 1942 и 1944 года. Тираж издания – 1000 экземпляров.

Глыбовский, И.Н. (доцент).

Руководство для мотористов стационарных и передвижных насосных станций Гидроторфа / И.Н. Глыбовский. - Москва ; Ленинград : Государственное энергетическое издательство (Госэнергоиздат), 1944. - 88 с. - Текст : непосредственный. - 55 к. - (ID=107829-1)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/107829

Еще одним учебным пособием для курсов подготовки рабочих было подготовленное и изданное в 1942 году М.А. Веллером пособие «Гидромониторщик гидроторфа». Тираж издания – 1500 экземпляров.

Веллер, М.А.

Гидромониторщик гидроторфа : учеб. пособие / М.А. Веллер. - М. ; Л. : Государственное энергетическое издательство (Госэнергоиздат), 1942. - 61 с. - Текст : непосредственный. - 0-25. - (ID=103175-3)

Ссылка на описание в ЭК: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/103175

Великая отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего мирового сообщества. Неслучайно годы войны выделены в самостоятельный исторический период. Каждое дошедшее до нас издание этого периода по - своему уникально: оно тесно связано с потребностями военного времени. Можно с уверенностью сказать, что книжное дело страны с честью выдержало испытания войной, ценой огромного напряжения сил внесло свой вклад в победу над фашизмом.